Il Castello di Ussel nasconde una misteriosa Sfera che trasforma il pensiero in realtà. Marcel Bich, barone e inventore, cerca ispirazione e rifiuta la magia per creare. Al suo seguito, Liora e Armand, ciascuno con motivazioni diverse, scoprendo il potere della Sfera. Elisa Ronc, discendente di Marcel, rivela nuovi segreti, comprendendo che le idee devono essere preservate.

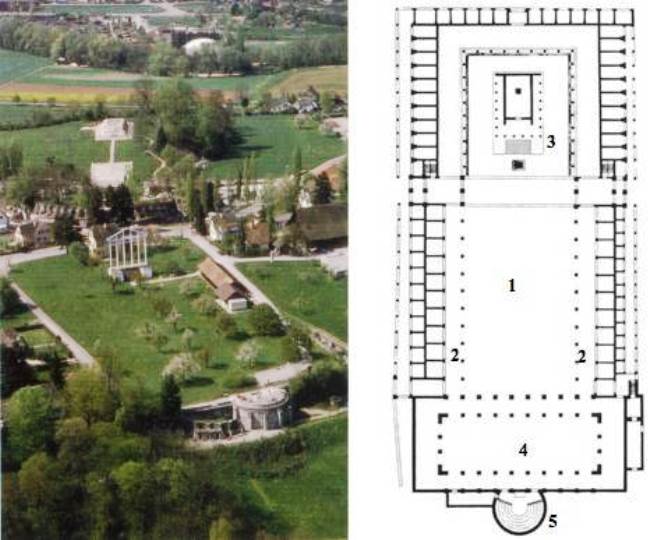

Pillole MEGALITICHE! 10 buoni motivi per…

… visitare l’AREA MEGALITICA di Aosta!

- Un sito archeologico grandioso che racchiude oltre 6000 anni di storia.

- Con i suoi 10.000 mq è l’area megalitica coperta più vasta d’Europa.

- Megaliti in città! Un sito megalitico urbano nel quartiere ovest di Aosta.

- Un viaggio nel tempo alla scoperta di una lontana e affascinante Preistoria alpina.

- Emozionarsi davanti ad un paesaggio arcano e inatteso illuminato dal millenario susseguirsi di albe e tramonti.

- Sorprendersi davanti ad arature tracciate più di 6000 anni fa.

- Meravigliarsi per gli emblematici allineamenti creati per far dialogare terra e cielo.

- Scoprire le prime grandi statue della Preistoria: stele dal profilo umano rivestite di motivi decorativi ma tuttora avvolte da un enigmatico “mistero”.

- Stupirsi davanti alle grandiose tombe collettive, leggendarie opere di “giganti”, testimoni di ricchezza e potere.

- Uscire dal centro per scoprire un parco archeologico avveniristico, multimediale ed interattivo decisamente “fuori dal coro”.

Stella

La dama in blu.

Immobile. Silenziosa. Se ne stava lì, in piedi, davanti a quel feretro avvolto da fiori gialli troppo vistosi per lei. Uno squarcio di colore in quella giornata fredda e piovosa in cui a suo marito, l’unico uomo che aveva conosciuto, veniva tributato l’ultimo saluto. Un graffio colorato che la infastidiva, che non riusciva nemmeno a guardare.

Se ne stava lì Giuseppina, impietrita da un sentimento strano e confuso che le impediva di muoversi e parlare. Fissava la pioggia che cadeva battente su quelle persone vestite di nero, apparentemente tutte uguali; persone che sembrava si aspettassero qualcosa da lei. Un qualcosa che però non arrivava né sarebbe mai arrivato. Non era abituata a lasciar trasparire ciò che provava. Teneva tutto ben chiuso dentro il suo cuore. Doveva difendersi, e aveva imparato a farlo.

Quello stesso matrimonio era stata una forma di difesa, una speranza di vivere meglio e, soprattutto, di far vivere più tranquillamente la sua famiglia. Quell’uomo, più anziano di lei, provvedeva a sua madre e faceva studiare i suoi fratelli. E questo le bastava.

Forse non era mai stata davvero innamorata di quel marito che, sì, le voleva bene, ma non sapeva renderla veramente felice.

In realtà neppure lei sapeva cosa avrebbe potuto renderla felice. Forse non conosceva neppure il reale e profondo significato di quella parola, di quello stato d’animo.

Era ancora giovane Giuseppina. Aveva solo 25 anni, anche se forse ne dimostrava qualcuno di troppo. Un volto da bambina, tondo, con grandi occhi scuri, ma velato da un misto di fermezza e malinconia. Un incarnato diafano esaltato da un’abbondante chioma corvina, riccia e ribelle, che lei si sforzava di stringere e comprimere sotto la cuffia. Ecco, forse quella chioma rappresentava la sua vera indole, il suo carattere, quella sua natura più intima e passionale, che lei tenacemente nascondeva sotto un aspetto austero e distaccato.

Non era mai stata davvero bella, Giuseppina. Eppure, a detta di molti, emanava uno strano fascino misterioso, forse dovuto ai suoi silenzi e a quel modo di guardare che pareva rovistare l’animo mettendo a nudo le persone.

Giuseppina, appena venticiquenne, e già vedova.

Non aveva avuto una vita facile. Primogenita di cinque figli, da subito aveva dovuto darsi da fare per accudire i più piccoli e la madre, spesso costretta a letto da una salute cagionevole. Quanto al padre, beh… un bel giorno non era più tornato. C’era chi diceva fosse morto, durante uno dei suoi frequenti viaggi alla ricerca di un lavoro oltre le montagne. Ma in molti sostenevano che si fosse rifatto una vita lontano da lì, da quel paesello sonnacchioso dove tutti si conoscevano, nel bene e nel male.

E così Giuseppina aveva dovuto fare da capo famiglia, badando a tutti e lavorando come poteva. Una situazione non certo semplice che, però, non le aveva impedito di studiare. Sapeva leggere, scrivere e fare di conto. Inoltre era molto dotata nel ricamo, nel disegno e nel canto. Aveva imparato dalle suore, quand’era piccola.

Aveva le mani d’oro Giuseppina. E una voce melodiosa. Cantava sempre, ogni volta che poteva! L’importante era che fosse da sola. Non voleva che qualcuno la sentisse; era come se cantando si lasciasse andare, scoprendo il suo animo, le sue emozioni e le sue fragilità. E di fragilità lei non ne poteva avere. Non poteva permettersele.

Ed eccola lì, Giuseppina, a salutare non solo un uomo, ma un capitolo intero della sua ancor breve vita. In cuor suo già sapeva che non avrebbe fatto la vedova. Certo, avrebbe rispettato il lutto e il ricordo. Ma lei voleva vivere. Voleva trovarsi un’occupazione, magari ritagliarsi un minimo di spazio tutto per lei… chissà … E poi era curiosa, avida di sapere. Avrebbe tanto voluto viaggiare. Ma erano solo sogni … sebbene, in cuor suo, sperava non fosse così!

Quella pioggia le stava lavando via molte paure instillandole, contemporaneamente, il coraggio di guardare avanti, il coraggio di mettere finalmente al centro se stessa, ritrovandosi e volendosi un po’ di bene.

Il primo anno di vedovanza trascorse via più veloce del previsto. Ciò che non sopportava era l’essere sempre sotto gli occhi di tutti, quasi che la gente non aspettasse altro che coglierla in fallo per dare un po’ di sapore a quella pigra quotidianità scandita dal lavoro nei campi e dal rintocco delle campane.

Quel giorno, allo scadere del primo anno dalla morte del marito, si recò sulla sua tomba e, nel sistemare un mazzo di fiori, promise a se stessa che, da quel momento, non avrebbe più indossato gli abiti neri. Li voleva blu. In tutte le sfumature possibili. Giuseppina adorava questa gamma di colori: le dava pace e la aiutava a sognare e pensare. La aiutava a rinascere.

Andò a messa quella domenica. Il suo abito blu fece voltare tutti. Sguardi severi, sorpresi, esterrefatti. Di certo quel giorno le vecchie donne del paese avrebbero avuto di che parlare. Ma non le importava. Lei sapeva di non dover rendere conto a nessuno.

Alla fine della celebrazione, il sacerdote la chiamò in sacrestia. Lui aveva capito perfettamente la ragione di quel blu. Giuseppina aveva solo 26 anni e, di fatto, era come se non avesse mai vissuto una vita sua, ma solo quella degli altri.

“Senti figliola”, le disse il sacerdote, “ho saputo che al castello cercano una brava governante. La signora Maria Teresa di Challant necessita di una dama personale che si prenda cura di lei e la aiuti nel sovraintendere alla gestione della casa. Tu te la sentiresti? Io ti conosco sin da piccola e so bene con quale dedizione e discrezione tu ti sia sempre prodigata per la tua famiglia. Pensaci. Se vorrai, sarò io stesso ad accompagnarti e a presentare le tue referenze”.

Sul momento Giuseppina non seppe cosa dire, se non un flebile “grazie”. Tornò a casa lentamente, assaporando la carezza delicata del sole primaverile e il forte profumo della terra che si riscalda dopo lo sciogliersi della neve.

Ecco, forse anche lei era come quella terra. La neve si era sciolta e lei aveva voglia di rinascere. Quella proposta non poteva essere un caso. Di fatto, nulla accadeva per caso. Non esisteva il “caso” gratuito.

Tornò indietro quasi di corsa e, cosa insolita per il suo abituale comportamento, quasi irruppe in sacrestia per dire che avrebbe accettato.

“Bene Giuseppina, domani andremo al castello!”, esclamò il sacerdote con evidente soddisfazione.

Dalla finestra della sua casa, Giuseppina vedeva la possente sagoma turrita di quel palazzo che l’aveva sempre affascinata, ma in cui non aveva mai avuto l’occasione di entrare. Quel momento era finalmente giunto. In paese tutti nutrivano profondo rispetto e a tratti un reverenziale timore nei confronti di Madame de Challant. Algida e austera, di rado sorrideva in pubblico. Si recava in chiesa ogni domenica; sedeva nel banco di famiglia, sempre molto elegante ma mai sfarzosa. Una donna alta, composta, dalla forte mascella quadrata e lo sguardo fiero. Una nobildonna di antica famiglia pienamente consapevole dell’importanza che i suoi natali le conferivano. Lei era una Challant! L’ultima.

In molte, tra le giovani che aspiravano al ruolo di sua governante personale, erano state costrette ad andarsene. Madame era molto esigente, attenta, severa. Occorreva impegnarsi molto per accontentarla e raramente dava soddisfazione per il buon operato. Il minimo errore, la minima dimenticanza, potevano risultare fatali.

Ed eccola, Giuseppina, mentre saliva l’ordinata strada lastricata che conduceva all’ingresso. Il parco era davvero grande e molto ben curato con una fontana circolare al centro. Una doppia scalinata permetteva di raggiungere il portone principale: “che meraviglia”, pensò emozionata. Un’ampia loggia decorata da sculture e stucchi incorniciava quel portone che aveva sempre solo intravisto da lontano, immaginando il mondo al suo interno, così diverso dal suo… Poco prima di entrare, una stranezza attirò la sua attenzione: l’orologio in facciata, che lei aveva sempre creduto reale, in realtà era dipinto: un inganno per l’occhio. Segnava le undici e dieci. Per quell’orologio sarebbero sempre state le undici e dieci. Forse anche un inganno del tempo? Chissà… ma non ebbe modo di soffermarvisi oltre.

E adesso, invece, Giuseppina era lì in quel grande salone, ad attendere Madame accompagnata dal gentile prelato, l’unica persona cui la nobildonna mostrasse un minimo di confidenza.

“Padre Antoine, che onore la vostra gradita visita”. La voce forte e impostata di Madame de Challant riempì il salone. Giuseppina sentiva l’agitazione crescere ogni secondo di più; si sentiva piccola al cospetto di quella potente signora che la guardava severa dall’alto in basso. Ma, come sempre, si sforzava di non lasciar trapelare nulla. Composta si inginocchiò nella maniera più elegante possibile e, con le mani in grembo, accennando un rapido inchino, espresse un saluto con un filo di voce. Ma non tenne gli occhi bassi. Anzi, fissava con una sorta di educata fierezza quella donna importante.

Uno sguardo che certo non sfuggì a Madame de Challant. “Bene padre Antoine. Quindi è costei che avete scelto. Può restare per il momento. Mi renderò conto subito delle sue effettive capacità e qualità”. Non degnò Giuseppina nemmeno di una parola di benvenuto; era come se non ci fosse. Incaricò una cameriera di accompagnarla nella sua stanza e mostrarle le zone della casa in cui le sarebbe stato permesso di accedere. Salutò cordialmente padre Antoine e se ne andò.

La stanza al penultimo piano era piccola ed essenziale, ma pulita e decorosa. Giuseppina guardò fuori dalla finestra e si sentì pervasa da un insolito senso di leggerezza nel lasciar correre lo sguardo su quelle dolci colline e sulle cime innevate. “Farò del mio meglio! Madame de Challant presto non potrà più fare a meno di me!”, promise a se stessa.

I giorni presero a correre ad una velocità inaspettata. Giuseppina aveva presto imparato a fronteggiare gli altalenanti stati d’animo di Madame, le sue improvvise e molteplici richieste, gli ordini perentori e quella sua particolare fredda superiorità che le attirava l’antipatia di tutti ad eccezione dei suoi pari e di quelli che ambivano a doni, concessioni e privilegi.

Vivendo a stretto contatto con lei, si rese conto, col passare dei mesi, di quanto in realtà fosse sola, di quanto le mancassero gli affetti, in particolare quello del suo unico figlio, Vittorio, quasi sempre lontano per la vita militare o per altri suoi interessi. Di fatto Madame era stata costretta a rivestirsi di una spessa corazza per difendersi da quanti le offrivano un falso e interessato appoggio o un’infida amicizia. Per questo metteva tutti alla prova e, sempre per questo, faceva in modo che fossero ben poche le persone a lei vicine. Poche e sempre le stesse.

Tuttavia, dopo quasi un intero anno dalla sua assunzione, pur avendoci provato in molti modi, non era ancora riuscita a mandare via Giuseppina.

“Quella ragazza è decisamente insolita!”, pensava spesso Madame de Challant. “E’ precisa, puntuale, affidabile. Non riesco mai a coglierla in fallo. E dire che all’inizio ero molto titubante… una popolana, oltretutto già sposata e vedova! Invece devo ammettere che è molto garbata, educata e discreta. Non come certe pettegole che mi sono arrivate in casa tempo fa! Buone solo a curiosare e frugare nelle mie cose… Questa Giuseppina è diversa. Sa esprimersi correttamente e senza mai risultare fuori luogo. Non parla molto, anzi… ma ha un modo di guardarmi che dichiara una forte e determinata personalità”.

E così, passati altri mesi, Madame de Challant aveva iniziato ad affezionarsi a quella fanciulla solitaria e pensosa della quale aveva anche avuto modo di scoprire la profonda passione per la lettura e una particolare abilità nel ricamo tanto che non solo le affidò alcuni nuovi abiti da ricevimento che necessitavano di essere rifiniti e impreziositi con pizzi francesi, ma cercava con evidente piacere la sua compagnia nel conversare.

Questa manifestazione di fiducia aveva suscitato curiosità e, purtroppo, anche molte invidie. Più di una volta, infatti, Giuseppina aveva trovato la sua camera a soqquadro o i suoi abiti macchiati e lacerati.

Eppure, nonostante questo, mai si era lamentata né era andata a riferire l’accaduto se non a padre Antoine, con cui spesso si confidava per avere conforto senza arrecare disturbo a Madame e creare scompiglio a palazzo. Sapeva, infatti, quanto la signora odiasse i pettegolezzi e le chiacchiere inopportune.

E fu sempre padre Antoine, un giorno, a riferire il tutto a Madame de Challant che chiedeva maggiori informazioni su questa misteriosa ragazza che aveva acceso il suo interesse.

Da quel momento l’atteggiamento della signora iniziò a cambiare; la sua gentilezza, i toni cortesi e l’evidente predilezione per Giuseppina non furono più un segreto.

“Cara Giuseppina”, esordì Madame quella mattina, “oggi sono profondamente felice! Finalmente, dopo tanto tempo, la prossima settimana mio figlio Vittorio finalmente tornerà a casa e vi resterà per qualche mese. Dovrai aiutarmi a far sì che tutto sia perfetto: dal suo appartamento fino al pranzo! Nessuna sbavatura, mi raccomando!”.

Una luminosa mattina di metà maggio accolse il conte Vittorio. L’intera servitù era schierata all’ingresso. I giardini erano perfetti, meravigliosi: un trionfo di alberi fioriti e aiuole ricolme di rose, le Blanchefleur: una varietà di preziosa rosa antica, bianca screziata di rosa, dai petali carnosi e dal profumo dolce ma persistente. Passeggiare in giardino in quel periodo era come immergersi in un sogno avvolti da una fragranza straordinaria.

Madame indossava il suo abito più bello e, nonostante la non più giovane età, lei stessa splendeva come una delle sue amate rose. E, per la prima volta, Giuseppina, sempre al suo fianco, la vide sorridere ed emozionarsi.

Madame non aveva approvato l’abito scelto dalla ragazza; “Ma insomma, è troppo scuro! Siamo in primavera ed è un giorno di festa! Perché non indossate quello color zafferano? Siete davvero testarda, ma un giorno riuscirò a farvelo indossare!”. Giuseppina, ancora una volta, aveva preferito il suo abito blu. Un blu oltremare lucido e intenso. Un taglio quasi monastico, senza orpelli: ma lei era a suo agio così.

Era molto curiosa di conoscere il conte Vittorio. Su di lui giravano molte voci. Chi diceva che non corresse buon sangue con la madre e che, per questo, preferisse stare lontano per lunghi periodi. Chi giudicava strano il fatto che non avesse mai avuto una fidanzata e che, a quanto pare, non volesse nemmeno sposarsi; cosa che, avendo egli superato i quarant’anni, suscitava dubbi e sospetti più o meno malevoli. Chi ancora affermava che, in realtà, fosse tutta colpa della madre che pretendeva di essere lei a stabilire quando e se sarebbe convolato a nozze e, soprattutto, a decidere con chi. E nessuna sarebbe mai andata bene perché, a detta dei più, nutriva un tale smisurato amore per il figlio che mai gli avrebbe permesso di amare un’altra donna.

Distratta da tutti questi pensieri non si accorse che il conte era già arrivato alla scalinata d’ingresso. Scese dal suo cavallo e si avvicinò alla madre.

Era un uomo molto alto e magro, quasi segaligno. Un volto scarno dai tratti affilati; un naso forse troppo lungo e dei baffi biondi che ombreggiavano due labbra sottili, quasi trasparenti.

Ma ciò che più la colpì furono gli occhi. Due perle allungate di uno strano colore grigio-azzurro, una tinta che tanto le ricordava il marmo cangiante di quelle montagne.

Rimase ammaliata dall’incontrare quello sguardo sfuggente e al tempo stesso penetrante quando lui la guardò per salutarla. Credette di essere arrossita; credette di perdere l’equilibrio. Ma come sempre, nulla di tutto questo trasparì all’esterno.

Il conte, di vent’anni anni più grande di lei, era un uomo schivo e solitario. Amava ritirarsi a leggere, amava l’arte e la musica; soprattutto amava andare a cavallo. Nutriva una sorta di venerazione per questi splendidi animali, in particolare per Horus, il suo prediletto, un magnifico stallone di razza normanna color del grano.

Un nome insolito riferito al dio egizio del sole, figlio di Iside e Osiride, che, si venne poi a sapere, fu scelto dal conte spinto dalla sua passione verso l’antico Egitto, allora in gran voga a Torino.

“Horus è un esemplare meraviglioso”, si vantava spesso con Gaston, lo stalliere del castello, “è elegante, robusto e armonioso allo stesso tempo. Mi raccomando, abbiatene la massima cura!”.

Un pomeriggio, di ritorno da una delle sue lunghe cavalcate, il conte e Giuseppina si trovarono per la prima volta l’uno di fronte all’altra. “Sto cercando mia madre, voi sapete dove si trova?”, le chiese frettoloso. “E’ uscita a fare una passeggiata in carrozza, signore. Ma dovrebbe tornare tra poco”, rispose Giuseppina vagamente intimidita.

“Capisco… voi dunque siete la sua nuova dama di compagnia? Come vi chiamate?”. “Oh no, sono solo una governante… mi chiamo Giuseppina” rispose lei in maniera cortese ma apparentemente seccata e frettolosa.

“Giuseppina come?”, insistette Vittorio. “Allegroni. Giuseppina Allegroni”, gli fece eco la giovane fissandolo negli occhi e rendendosi conto in quell’istante di non aver detto Giuseppina Giovane e si sentì in colpa. Quindi si corresse: “Vedova Giovane. Mio marito è morto due anni fa”. Ma ora vi prego di scusarmi, ho molto da fare prima del ritorno di Madame” e, abbozzando il suo abituale veloce inchino, se ne andò.

“Allegroni …”, pensò il conte tra sé e sé, “quindi una popolana! Insolito che mia madre le conceda così grande credito e fiducia. Decisamente una ragazza misteriosa … e già vedova oltretutto!” E si promise che avrebbe cercato di saperne di più.

Dopo cena, seduto davanti al camino con la madre, il conte chiese informazioni su questa nuova giovane governante. La madre lo trafisse con obliquo cipiglio: “E’ una vedova! E’ già stata sposata ed è una semplice ragazza del popolo. Me l’ha raccomandata padre Antoine: è seria, discreta e affidabile. Cerca di non mostrare interesse nei suoi confronti, mi sono spiegata? Non voglio scandali né pettegolezzi, sia chiaro! Ricordati chi sei e da dove vieni Vittorio! Tu meriti ben altro. Anzi, la prossima settimana ho organizzato un grande ricevimento e tra gli invitati credo ci possa essere un’ottima candidata al ruolo di consorte”.

“Madre, per la miseria!”, inveì Vittorio scattando in piedi, “eppure lo sapete che detesto le feste! Fate pure, io non verrò! E non mi interessa la vostra ospite!”.

Non fece in tempo a finire la frase che anche la madre si alzò di scatto dalla poltrona e con aria oltremodo adirata tuonò: “Tu ci sarai! E’ un ordine!” e scomparve nell’ombra della scala.

Credevano di essere soli, invece qualcuno, nell’ombra, aveva assistito alla scena: Giuseppina, in cuor suo e in maniera del tutto irrazionale, gioì per la reazione del conte. Non ve ne era alcun motivo, ma si sentì stranamente euforica e felice sapendo che nessuna fosse ancora padrona del suo cuore.

Giunse così il giorno della festa. Il castello risplendeva di cristalli e broccati. Il salone sembrava uscito da una fiaba e persino il menu della cena era stato studiato nei minimi dettagli. Anche il parco si presentava nella sua veste migliore; nei loggiati erano stati posizionati grandi vasi di terracotta con piante di limone, assai di moda nelle residenze aristocratiche.

Tutta la nobiltà locale era stata invitata, così come molti esponenti dell’aristocrazia torinese e savoiarda. Madame era tesa e nervosa: Vittorio non arrivava. Era oltremodo offensivo non essere presenti ad accogliere invitati così prestigiosi! Aveva ordinato di andare a cercarlo, ma nessuno lo trovava.

Giuseppina chiese il permesso di unirsi alle ricerche. Si recò nelle stalle e, come immaginava, Horus non c’era! Il conte era uscito a cavallo. Attese facendo la spola tra le scuderie e il cancello, ma il conte non arrivò.

Una volta rientrata notò immediatamente l’agitazione di Madame che si impegnava, nonostante tutto, a gestire il ricevimento conversando con gli ospiti e accampando scuse circa l’assenza del figlio.

Non ci fu nulla da fare; il conte non rientrò e il ricevimento si concluse con le più sentite e sofferte scuse di Madame de Challant che si vide costretta a inventare, in seguito, che il figlio era caduto da cavallo in un bosco lontano dal palazzo e che fu soccorso solo il giorno successivo da boscaioli capitati lì per caso.

La primavera finì. L’estate trascorse lenta e pigra finché i colori dell’autunno non cominciarono ad accendere il paesaggio. Giuseppina amava molto quel periodo dell’anno; lo considerava un inno, o piuttosto, un grido di vita che la natura lanciava con la forza e la potenza di quella bellezza infuocata. Una bellezza che non sarebbe durata a lungo ma che, proprio perché breve e fragile, doveva imporsi potente e prepotente negli occhi e nell’anima.

In quei mesi, col suo impegno, la sua precisione e la sua affidabilità, era riuscita a ritagliarsi definitivamente uno spazio prezioso nel cuore di Madame che, piano piano, aveva addirittura iniziato a confidarsi con lei.

Fu così che venne a sapere dei suoi tormenti, delle sue ansie e della forte preoccupazione per quell’unico adoratissimo figlio così solo e sfuggente. Vittorio sin da bambino aveva manifestato un carattere chiuso e ombroso cui si accompagnava una viscerale ammirazione per il padre. Un padre autorevole e carismatico che, a sua volta, lo adorava pur non riuscendo, per indole ed educazione, ad esprimere al figlio il suo affetto. Che c’era, di fatto, ma che non si notava né si sentiva. E presto la carriera militare rappresentò la migliore delle motivazioni per andarsene e stare lontano lunghi periodi. Amava molto viaggiare, Vittorio; era letteralmente divorato dalla curiosità e dal desiderio di scoprire paesi, usi, costumi… di conoscere altre realtà e altri orizzonti.

Madame lo capiva, ma condivideva questa sua passione fino a un certo punto. Avrebbe voluto che restasse più tempo a palazzo, per occuparsi in prima persona degli affari di famiglia e, non ne faceva mistero, per sposarsi e garantire un futuro alla casata, di fatto già pesantemente indebolita e sfrangiata. Più volte gli aveva proposto ottimi partiti, ma invano.

E Vittorio, per reazione, cercava di allontanare la prospettiva di un matrimonio preferendo inseguire il suo ideale di libertà. Un divario apparentemente insanabile che stava allontanando madre e figlio ogni giorno di più.

Le folte chiome degli alberi davanti all’ingresso si erano ormai tinte di porpora e oro. L’autunno inoltrato stava regalando il meglio di sé avvolgendo in un giallo luminoso i filari dei vigneti che incorniciavano il castello. Anche nelle giornate nuvolose in cui le nebbie restano impigliate tra i rami dei pini, tutto intorno al castello il paesaggio emanava una vibrante e poetica bellezza.

“Giuseppina!”. La giovane, immersa nella lettura, sobbalzò e si voltò. Il conte Vittorio era tornato! “Giuseppina, vi ho riconosciuta da lontano. L’unico accento blu nel giallo autunnale!”. Giuseppina rimase talmente sorpresa che ci mise un po’ a trovare una risposta. “Conte Vittorio, che sorpresa! Il vostro ritorno non era stato annunciato… Madame vostra madre sarà raggiante!”.

“Già…” rispose il conte guardando lontano. “Bene, allora credo sia tempo di rientrare, giusto?” abbozzando un sorriso tirato. La reazione del conte non fu quella ci si sarebbe aspettati, ma Giuseppina non se ne stupì.

Come previsto, Madame esultò dalla gioia. Sembrava si fosse persino dimenticata della voluta scomparsa del figlio in occasione della festa di primavera. Tra loro sembrava che tutto andasse bene: Madame de Challant e Vittorio si concedevano lunghe passeggiate tra Aymavilles, Saint-Pierre e Sarre. Accettavano volentieri inviti presso la nobiltà locale e, di tanto in tanto, anche a castello venivano organizzati sfavillanti ricevimenti in cui il conte amava mostrare agli ospiti le prestigiose opere d’arte e gli innumerevoli oggetti rari e insoliti portati dai suoi viaggi in giro per l’Europa.

Alcuni facoltosi esponenti dell’aristocrazia iniziarono a proporre le proprie figlie come possibili spose di quest’uomo certo schivo, ma ricco, intelligente e brillante.

Tuttavia, non appena Madame riprese il discorso del matrimonio con maggiore insistenza, Vittorio partì nuovamente, nel cuore di una piovosa notte di fine novembre.

Questa volta Giuseppina si accorse di quanto questa assenza pesasse sul suo cuore. Il conte le mancava. Con quel suo carattere apparentemente ombroso e solitario, ma in realtà attento e sensibile, lo avvertiva assai simile a come era lei e sapeva che avrebbe potuto stare bene con lui. Ma era anche perfettamente consapevole di quanto fosse un sogno: non le sarebbe mai stato permesso!

Passò l’inverno. Le nevi lasciarono nuovamente posto al verde smeraldo dei prati e, piano piano, i primi boccioli di rosa iniziarono a impreziosire quel giardino da lei tanto amato. Le piaceva ritagliarsi piccoli spazi per sé, accomodarsi sulla sua panchina preferita da cui poteva abbracciare con lo sguardo quel paesaggio di disarmante bellezza cullata dalla voce della grande fontana.

O per leggere, o per ricamare, Giuseppina in quel posto, circondata dalle rose, si sentiva davvero a casa. I sogni, beh, quelli restavano nelle più recondite profondità dell’animo ma si sforzava di tenerli costretti e domati come faceva coi suoi ricci neri e ribelli che nessuno aveva mai visto.

Certo sperava che un giorno, da quel cancello entrasse lui, che tornasse a cavallo di Horus per fermarsi, finalmente, e non partire più. Ma nello stesso tempo temeva che avrebbe potuto tornare con una moglie, e questo le avrebbe definitivamente spezzato il cuore. Così come un altro suo grande timore, era ricevere la fatale notizia che il conte fosse morto.

Un pomeriggio, verso il tramonto, terminate le faccende per Madame, nella quale ormai aveva trovato una sorta di seconda madre, Giuseppina si recò al suo amato angolo di parco dove, però, trovò qualcosa di inaspettato: sulla panchina una rosa bianca con un nastro blu. Nient’altro. Si guardò attorno ma non vide nessuno. Prese il fiore, ne apprezzò il famigliare profumo, e lo chiuse nel suo libro.

Il giorno successivo, alla stessa ora, trovò un’altra rosa dello stesso colore con un nastro blu.

E anche questa volta: nessuno.

Ogni giorno, alla stessa ora e nello stesso posto, Giuseppina trovava una rosa bianca con un nastro blu ad attenderla. Ma chi mai poteva essere?

Non fece parola con nessuno di questi fatti. In camera, nel cassetto della toilette, ormai le rose non si contavano più.

Finché, in una sera d’estate, arrivata alla sua panchina, Giuseppina non trovò alcun fiore. Rimase delusa; ormai si era innamorata di quell’abitudine. Si sedette e rimase lì. Niente.

Rientrò per le abituali faccende, per la cena e la buonanotte alla cara Madame, sempre più anziana. Salì in camera, provò a mettersi a letto ma era impossibile prendere sonno. Si girava agitata pensando a quella rosa mai arrivata. Finché, assalita da una rabbia mista a tristezza e frustrazione, prese tutte le rose accumulate gelosamente nel cassetto e, in piena notte, corse fuori. Respirò a pieni polmoni. Andò alla panchina e, finalmente erompendo in un pianto liberatorio, buttò nel vento tutte le rose ricevute accanendovisi e lacerandole.

“Perché? Perché? Perché non mi è permesso neppure sognare? Perché non mi è concessa neppure la consolazione di un amore invisibile?!, ripeteva tra le lacrime.

“Giuseppina, avete dei capelli bellissimi”. All’improvviso una voce alle sue spalle. Quella voce! La giovane si voltò di scatto e istintivamente si portò le mani nei capelli: era uscita senza cuffia! E lui era lì, davanti a lei!

Non riusciva a dire una sola parola. “Voi… conte…”, sospirò tremante, sconvolta da un vortice di emozioni, speranze e paure. “Voi… Vittorio, siete qui!”.

E finalmente, senza pensare, senza riflettere, senza contenersi, Giuseppina si strinse a quell’uomo con tutta la forza e l’impeto di una donna innamorata.

Lui ricambiò col medesimo trasporto e le sussurrò: “Avete dei capelli bellissimi… lasciateli liberi. Siete la mia rosa, una dolcissima rosa in blu! Vi prometto che non andrò più via!”.

Stella

Natale, tempo di fiabe, magia e … castelli!

Il Natale non è soltanto una festa: è un incanto che si rinnova ogni anno, un momento sospeso in cui la realtà sembra tingersi di meraviglia. Le strade si illuminano di luci dorate, il caldo profumo di biscotti riempie le case, e i cuori si aprono alla speranza.

È il tempo delle fiabe, quando i bambini attendono con occhi sognanti l’arrivo di Babbo Natale e gli adulti riscoprono la gioia di credere ancora nei piccoli miracoli. Ogni gesto diventa simbolo: un dono sotto l’albero, una candela accesa, una storia raccontata davanti al camino.

Il Natale ci invita a fermarci e ad ascoltare: le voci della tradizione, i ricordi che tornano, le promesse di un futuro più luminoso. È un tempo che ci ricorda che la vera magia non sta nei regali, ma nella capacità di condividere amore, calore e gentilezza.

Il Natale ci invita a fermarci e ad ascoltare: le voci della tradizione, i ricordi che tornano, le promesse di un futuro più luminoso. È un tempo che ci ricorda che la vera magia non sta nei regali, ma nella capacità di condividere amore, calore e gentilezza.

Come nelle fiabe, tutto sembra possibile: la neve che cade silenziosa diventa un tappeto di sogni, le stelle brillano come segreti da custodire, e ogni sorriso è una porta che si apre verso un mondo migliore.

E un libro di fiabe è uno dei regali più magici che si possano consigliare a Natale: un dono che porta con sé storie senza tempo, atmosfere incantate e la possibilità di condividere momenti di lettura in famiglia. Significa donare un mondo di sogni e avventure che non finiscono mai, oppure, come nel caso di questo libro, che possono essere ritrovati nella realtà!

“Castelli da fiaba in Valle d’Aosta ta realtà e fantasia“, scritto da Stella Bertarione, può essere un ottimo modo per donare la Valle d’Aosta e i suoi castelli densi di storia e suggestioni. Ogni storia racchiude un castello (che esiste davvero!) e ogni racconto porta con sé un pezzo di territorio ammantato di magia. Montagne, boschi, villaggi, leggende, tradizioni … tutto si mescola per narrare una terra incantata dove sognare a occhi aperti.

Uscito a luglio 2024, questo volume si può acquistare solo nelle librerie e cartolibrerie della Valle d’Aosta; non si trova online, ma chi è interessato può contattare direttamente l’autrice attraverso questo blog.

Il Natale è, in fondo, la fiaba più bella che possiamo vivere insieme.

Stella

Goth-tale di Halloween. L’oscuro signore di Montmayeur

Ed eccoci ad #Halloween, una “festa” che personalmente non amavo e non “praticavo” fino a quando non sono diventata mamma! Così, oggi 31 ottobre, tra zucche, fantasmi, ragnatele e pipistrelli, con 2 streghette eccitatissime che si preparano a fare #trickortreat, voglio rendere omaggio a uno tra i castelli meno noti e più misteriosi della Valle d’Aosta: Montmayeur, in comune di Arvier.

Dai fiabeschi scenari dei Castelli da fiaba protagonisti del mio libro estivo, al più cupo profilo di un maniero diroccato a guardia della Valgrisenche.

Sarà un volo immaginario e immaginifico sulle labili tracce di questo misterioso signore, la cui ombra sinistra permea e ammanta il severo profilo roccioso di questa torre sospesa sul baratro…

La casa sua il signore di Baux

l’ha costruita sui sassi…

La casa sua il signore di Baux

l’ha costruita sui sassi…

Passi di mille cavalieri

segnano i suoi sentieri,

vegliano dall’alto nella notte

gelidi i suoi pensieri…

I versi della nota ballata di Angelo Branduardi ben si adattano ad illustrare questo luogo e lo spettro immanente del suo antico signore. Una musica fiera e solenne, ritmata da un progressivo aumentare di percussioni aiuta ad immaginare l’avanzata dei cavalieri in sella ai loro destrieri; una lunga fila di armigeri pare risalire l’impervio sentiero che conduce alla sommità di un’altura isolata, dal fascino sinistro. Siamo all’imbocco della Valgrisenche, una delle vallate più selvagge della Valle d’Aosta. Una vallata dai fitti boschi e dagli interminabili inverni che divide questo estremo lembo d’Italia dalla vicina Tarentaise francese. Prestando attenzione, si possono ancora udire, tra i ruderi, le voci, le grida, i rumori degli antichi abitanti scomparsi… Scomparsi, forse, in una sola notte di luna nera, improvvisamente, misteriosamente… e di loro non si seppe più nulla. Solo l’estrema ferocia attraversò i secoli, vestita di leggende e fantasmi figli della notte.

A GUARDIA DELLA SEVERA VALGRISENCHE

Da Arvier si imbocca la strada che, con ampi e frequenti tornanti, si inerpica fino ad arrivare al bivio per Grand Haury, un piccolo villaggio dove il tempo pare essersi fermato. Lassù, in alto, ecco apparire l’austero profilo della torre-mastio, risalente al XIII secolo. Pare uscita da un fosco racconto medievale questa struttura fortificata mimetizzata nel bosco, in cima a uno sperone roccioso con pareti a strapiombo; una posizione estrema, isolata, inquietante.

OSCURE LEGGENDE

Ancora oggi infatti si narra del signore di questo maniero: un uomo perfido e astuto, dalla ferocia inaudita. Un vero e proprio “nido di avvoltoi” circondato da cupe leggende, così viene descritto in numerose cronache ottocentesche, trasudanti di “dark Romantic”: si racconta di nemici uccisi, sgozzati, decapitati, mutilati e poi gettati nel baratro dall’alto della torre.

Secondo una leggenda, intorno al 1450, un conte di Montmayeur che, in lite con un cugino, era stato ritenuto colpevole dal tribunale di Chambéry, con un pretesto invitò nella sua dimora il presidente della giuria del tribunale, Guy de Feissigny; lo fece accomodare, certo, ma per…decapitarlo!. La sua testa fu quindi recapitata ai giudici di Chambéry, come “documento che mancava al processo”. Per sfuggire alla cattura il conte di Montmayeur sarebbe fuggito sulle montagne e di lui non si seppe più nulla.

Montmayeur: Uno scabro castello “primitivo”, ossia essenziale, composto da una torre circondata da mura, ben difese e arroccate in una posizione da cui si poteva vedere tutto senza essere visti. Montmayeur: una torre fatta di rocce, dello stesso color della roccia, a tratti quasi invisibile, tanto bene è mimetizzata… talvolta la si potrebbe persino credere una “torre fantasma”.

Montmayeur nacque così e tale è rimasto. Mai un rimaneggiamento, mai un adattamento… una postazione militare, lassù, in cima ad un tremendo salto nel vuoto avvolto dai boschi.

Un maniero militare, cristallizzato… quasi che, ad un certo punto, i suoi stessi proprietari siano fuggiti e mai più nessuno vi abbia fatto ritorno se non, come narrato da alcuni, le streghe della vallata nelle notti di luna nera….

Un signore terribile, quello di Montmayeur, che mostra suggestive affinità con un altro, noto e feroce signore: quello di Baux!

SOGNANDO LA FUGA DEL SIGNORE DI BAUX

I Baux: una potente famiglia feudale che, nel X secolo, si stabili’ al limite delle Alpilles, in un altopiano quasi incastrato tra le Alpi e i Pirenei, edificando sulle rocce un imponente castello, arroccato sul ciglio di un dirupo, tanto maestoso da diventare parte delle rocce stesse e da dominare l’intera vallata.

Roccia su roccia, il castello di Les-Baux-de-Provence lascia letteralmente senza fiato! La fortezza degli impavidi principi-guerrieri: coraggiosi al limite della sfrontatezza, ambiziosi, arroganti, forti, senza scrupoli e spesso senza pietà.

Per quasi cinque secoli i Signori di Baux riuscirono a difendere il loro dominio, capaci di tenere testa a re, imperatori e pontefici. Tanto forti e orgogliosi da dichiararsi discendenti di Baldassarre, uno dei tre Re Magi; non a caso, per ricordare i loro reali e mistici natali, il loro stemma era rappresentato come una cometa bianca in campo rosso. Tanto impavidi e fieri da essere definiti dal poeta Mistral “Stirpe di aquile, mai vassalli”.

La loro storia è una lunga ed impetuosa catena di guerre, sangue e tradimenti. Una corte comunque colta, ricca e raffinata fino a quando la morte di Alix, ultima principessa della stirpe, farà estinguere il mondo dei Baux.

A metà del 1300 il visconte Raymond de Turenne diventò tutore della giovane nipote Alix de Baux, ultima principessa della città-fortezza.

Il visconte causò una guerra civile che lacerò la fama di Les Baux, soprattutto a causa della sua crudeltà. Chiamato ‘flagello della Provenza’, costringeva i prigionieri a buttarsi dal castello nel vuoto dei burroni, per semplice divertimento (stesso “hobby” del signore di Montmayeur… quest’ultimo però più sanguinario!).

Per eliminarlo, il re di Francia e il papa – per i quali Raymond aveva peraltro in precedenza combattuto – ingaggiarono dei mercenari, che però devastarono numerosi territori non coinvolti nello scontro senza riuscire nel loro intento: Raymond de Turenne riuscì comunque a scappare facendo perdere completamente le sue tracce!

Si narra che i Baux scomparvero nell’arco di una sola notte e che, già il mattino seguente, il castello era distrutto. E parrebbe anche che i Baux divennero i “Del Balzo” e giunsero nel Sud Italia al seguito di Carlo d’Angiò, insediandosi tra Campania, Abruzzo e Puglia.

E’ bello immaginare che la fortezza valdostana possa quasi essere la traccia di questa fuga, la testimonianza di un rifugio segreto, seppur transitorio, nel cuore di monti inaccessibili.

Del resto ben diceva il canonico Bethaz parlando della sua terra: «A Valgrisenche on y va ni par mer ni par terre, mais par rocs et par pierres››.

Stella

Afrodite Sosandra: La Dea dell’Amore e del Mistero

Che la si chiami Afrodite o Venere, lei è la dea dell’amore sensuale e della bellezza; la dea raffigurata senza veli che si mostra in tutto il suo splendore fisico. Che sia nata da Zeus oppure, come Botticelli dipinge, dalla spuma del mare, Afrodite porta con sé una miscela inebriante di fascino e di maliarda sensualità.

La nascita dalle onde marine viene legata all’etimologia del nome, dal greco aphros (“schiuma”); oppure potrebbe avere origini fenice, Ashtaroth, nome di una dea simile all’Ishtar babilonese, se non addirittura orientali, dall’assiro Bariritu, che dall’accadico barārītu significa “notte” o “crepuscolo”. Questa divinità, infatti, nacque dalla mescolanza di culture diverse, orientali e occidentali, e la sua venerazione, tanto come entità marina che celeste, si diffuse in tutta l’area del Mediterraneo. La principale via di diffusione furono le città sul mare e i porti. Il culto di Afrodite, viaggiando per mare, travalicò i confini imposti dagli uomini.

Nei porti di Corinto, Atene, Siracusa, Cnido furono innalzati templi per venerarla. Alla dea erano associati anche nomi legati ai commerci e alla navigazione. Abbiamo Afrodite Pelagia (del mare) o Afrodite Euplea (della buona navigazione). E nell’agorà di Atene era presente un tempio dedicato ad Afrodite Pandemos, ossia colei che aveva unificato il popolo.

Oggi, però, voglio parlarvi di una Afrodite diversa, più antica delle Veneri classiche ed ellenistiche, così come di tutte le raffigurazioni che ci vengono in mente mediate dall’arte rinascimentale e barocca: l’Afrodite Sosandra, ossia “Salvatrice di uomini” (dal greco sozein, salvare, e andres, uomini). Lo si nota subito: la dea qui è completamente vestita, un lungo e pesante himation, un ampio mantello, la ricopre da capo a piedi. Il braccio destro ripiegato sotto la stoffa crea una piega quasi architettonica aggiungendo maestosa imponenza a questa statua a dir poco insolita e magnetica.

Già, perché Afrodite, qui, si nasconde alla vista, ammantandosi letteralmente di pudicizia e mistero.

Dell’opera si conoscono una ventina di copie marmoree di età romana, tra cui corpo senza testa e un busto al Louvre, una testa conservata presso la collezione archeologica dell’Università di Pavia, nonché un frammento della testa all’Antiquarium del Palatino a Roma.

L’esemplare più conosciuto è oggi esposto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e proviene da Baia (località di villeggiatura molto amata dalle élites di epoca romana imperiale). Quelle giunte sino a noi sono tutte copie in marmo di epoca romana. L’originale, invece, era una statua bronzea realizzata da Kalamide tra 470 e 460 a.C., e doveva trovarsi sull’Acropoli di Atena in prossimità dei Propilei. Stando ad alcune voci, parrebbe addirittura che l’artista volle raffigurare Aspasia di Mileto, la seconda moglie di Pericle, che per lei perse completamente la testa. Donna di grande carisma, amica di artisti e filosofi, Aspasia, giunta da una terra straniera, divenne la prima consigliera del marito, grande condottiero, e figura di spicco nel panorama culturale della democrazia ateniese. on Pericle (e Aspasia al suo fianco) L’esemplare più conosciuto è oggi esposto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e proviene da Baia (località di villeggiatura molto amata dalle élites di epoca romana imperiale). Quelle giunte sino a noi sono tutte copie in marmo di epoca romana. L’originale, invece, era una statua bronzea realizzata da Kalamide tra 470 e 460 a.C., e doveva trovarsi sull’Acropoli di Atena in prossimità dei Propilei. Stando ad alcune voci, parrebbe addirittura che l’artista volle raffigurare Aspasia di Mileto, la seconda moglie di Pericle, che per lei perse completamente la testa.

Donna di grande carisma, amica di artisti e filosofi, Aspasia, giunta da una terra straniera, divenne la prima consigliera del marito, grande condottiero, e figura di spicco nel panorama culturale della democrazia ateniese. Con Pericle (e Aspasia al suo fianco), mai Atene fu più splendida: era l’Atene di Fidia, di Socrate, di Platone, di Euripide.

Si tratta di uno degli esempi più famosi della scultura greca di stile severo, che qui si declina in una compostezza dell’espressione del viso e soprattutto nel panno che chiude tutta la figura celandone completamente l’anatomia e lasciando alla luce la possibilità di scivolare morbidamente sugli ampi piani del tessuto. Come non soffermarsi, poi, sulle delicate pieghettature della veste sottostante che accarezza i piedi? Sembra di percepire il differente peso delle stoffe, il netto contrasto con il manto di panno che la ricopre rendendola quasi simile a una colonna e conferendole una monumentalità ancor più evidente e divina.

Soffermiamoci ora sul volto: austero e dolce allo stesso tempo, quasi una Madonna ante litteram. Un viso dal sapore magnogreco, con la mandibola forte, il mento squadrato, le labbra carnose ben disegnate e gli occhi grandi dalle palpebre spesse e marcate. I fitti capelli ondulati quasi “esplodono” dal pesante mantello suggerendo una potente femminilità volutamente celata ma non repressa. Fiera e delicata, questa straordinaria Afrodite emana un magnetismo vibrante cui difficilmente si può restare insensibili. O almeno, per me è sempre stato così!

Più che bella, bellissima! Ancor più di molte Veneri successive, la Sosandra riecheggia la luna, splendida e irraggiungibile, che qui si lascia pudicamente ritrarre nel suo essere coperta: il volto conferisce all’insieme un’incredibile solenne luminosità; il gesto nascosto accentua la monumentalità; il braccio proteso in avanti in un gesto di apertura, con la mano che, probabilmente, poteva reggere una colomba, simbolo della dea, o il famoso pomo della Discordia regalatole da Paride.

«Calamide l’adornerà della verecondia della sua Sosandra e di quello stesso sorriso dignitoso e lieve.», così si espresse lo scrittore greco Luciano di Samosata nel II secolo d.C. .

Tutti noi abbiamo un’idea di Afrodite seducente e femminile, traboccante di grazia e femminilità che ci proviene dalle numerose versioni che costellano la storia dell’arte, a partire da Prassitele che, per primo, raffigurò la dea nella sua sfolgorante nudità.

L’insolita austera bellezza dell’Afrodite Sosandra, cui viene tributato un culto salvifico, si esprime così nella nobile compostezza di una divinità benevola approdata in terra ellenica o dalle spume marine o dalle sfavillanti costellazioni della volta celeste.

Come non pensare all’immagine della Santa Vergine nel suo appellativo di Stella Maris: un’iconografia tra onde e stelle che molto riecheggia l’antica Afrodite…

Ad alta felicità

“Ehi! Ma ti sei addormentata?! Guarda che la sbarra si è alzata!”. La voce squillante di Chiara la destò dal torpore. “Oh sì certo… mannaggia!”. Ludy fece per partire ma una strana sensazione di agitazione fece spegnere la macchina; naturalmente gli impietosi clacson alle sue spalle non tardarono a farsi sentire.

“E che diamine! Un po’ di pazienza, no?” sbottò Ludy agitando la mano dal finestrino. “Tutti assi del volante, vero?!” rincarò la dose spazientita.

Seduta accanto a lei Chiara esplose in una risata divertita: “Dai Ludy, è normale. A me succede quasi a ogni semaforo… Cosa vuoi, ormai la gente non ha più pazienza, vanno sempre tutti di fretta. La vita, soprattutto qui in città, è così. Anzi, forse non è il momento adatto ma… sai che siamo in ritardo, vero?”.

“Ritardo, ritardo… non ne posso più, sai? Cioè, mi sembra quasi un controsenso che si vada a yoga per imparare a rilassarsi, a ritrovare se stessi, mentre poi ogni giorno sembra che facciamo di tutto per agitarci e innervosirci! Ad esempio: adesso siamo in ritardo per lo yoga, ma ci arriverò con un diavolo per capello e, quando uscirò, mi imbottiglierò nel traffico del centro per tornare a casa e quei pochi benefici svaniranno all’istante. Bel modo per buttare via tempo e soldi. E poi lo sai che non mi è mai piaciuto guidare…!”.

“Ok, ok… cosa c’è oggi Ludy? Qualcosa ti preoccupa?” si informò Chiara, sua amica dai tempi delle medie.

“Tutto e niente. Sì, insomma, sono mesi che non mi riconosco più, che sono stanca di questa routine e che… non so, vorrei cambiare aria per un po’!”.

“È per questo che ti sei incantata prima davanti al passaggio a livello? E dove vorresti andare?”. Come sempre Chiara aveva colpito nel segno.

Ludy fissava la strada davanti a sé: le luci delle auto e delle insegne si riflettevano sull’asfalto bagnato in quel grigio pomeriggio di fine settembre. Non sopportava più quei piatti orizzonti cittadini fatti di semafori e condomini; non si sentiva più adatta a quel tipo di vita. Avrebbe voluto partire, sì, ma non sapeva con esattezza né quando, né come, né con quale destinazione.

“Non lo so in realtà. Non è tanto importante la destinazione quanto il viaggio stesso. Ne sento il bisogno. Ho voglia di scoprire nuove realtà, di vivere nuove situazioni e conoscere nuove persone. Ci penso spesso ma vorrei essere dappertutto”, sorrise divertita. “Vorrei esplorare l’Italia dalle Alpi all’Etna, magari camminando lungo la Via Francigena fino a Roma e poi, da lì, prendere l’antica Via Appia e arrivare fino a Brindisi… vorrei sondare la magica terra degli Etruschi, dalla Toscana all’Umbria fino alle sponde del Tevere, lì dove incontrarono e si scontrarono coi Latini, alle origini di Roma! Oppure vorrei percorrere l’intero Stivale stando lungo costa, da Ventimiglia accarezzerei il Tirreno fino giù allo stretto di Messina per poi risalire in Calabria, in Basilicata, e poi tutta la Puglia dal Salento al Tavoliere sulle orme del grande Federico II e proseguire lungo l’Adriatico: l’Abruzzo, le Marche, l’Emilia-Romagna, il Veneto, fino al Friuli Venezia Giulia. Ce ne sono di posti, cara mia… viviamo in un Paese meraviglioso, un museo a cielo aperto che non finisce mai di stupirti!”.

“Tutto a piedi?!”, l’interruppe Chiara, “dovresti avere anni a disposizione! Qualcosa di più realistico?”. “Oh Chiara! Ma è realistico… sai che sarei capace di farlo, se non fosse per la paura di lanciarmi, i dubbi, l’occasione che manca e… beh, le finanze!”.

“Senti”, incalzò Chiara, “perché non te lo dai come obiettivo? Un lavoro ce l’hai e puoi mettere da parte i soldi per farlo un pezzo alla volta quando sei in ferie. Anzi, perché non ti iscrivi in qualche gruppo o associazione culturale che organizza questo genere di attività?”.

“Sì, certo… come sempre hai ragione. Ci penserò, dai! Dovessi dirti la verità fino in fondo il mio sogno sarebbe quello di fare la travelblogger!! Sì, vorrei unire la passione per l’archeologia a quella per i viaggi e raccontare i miei viaggi alla scoperta del mondo antico. Ecco: In viaggio con Ludy sulle tracce del passato! Eh, che ne pensi?”.

“Sarebbe bellissimo Ludy! Tutto sta a trovare il coraggio e cominciare a partire!”.

“Già… trovare il coraggio…” sospirò Ludy guardando l’ennesimo treno sfrecciare in lontananza.

Quanto le piacevano i treni: l’avevano sempre affascinata fin da piccola! Ricordava perfettamente quanto fosse eccitante cercare il binario, salire sulle carrozze, trovare il posto rigorosamente vicino al finestrino e osservare lo scorrere del paesaggio mentre con la coda dell’occhio potevi spiare gli altri passeggeri origliandone i discorsi. Una sensazione di benessere che le era sempre rimasta.

Anche da studentessa adorava i lunghi viaggi che da casa la portavano nella città in cui aveva scelto di frequentare l’università: quelle 8 ore di viaggio erano un toccasana. Inoltre accadeva sempre una strana magia: durante il tragitto le sembrava di cambiare, nel senso che la Ludy della partenza non era la stessa Ludy dell’arrivo, quasi che si mimetizzasse col progressivo mutare del paesaggio, dei luoghi e dell’accento delle persone.

Aveva nostalgia della vita universitaria, dei soggiorni all’estero, delle campagne di scavo… sì perché lei era un’archeologa! Quello aveva sempre voluto fare, sin da bambina. Anche in questo caso, era stato un viaggio ad aver scatenato questa passione. Inaspettatamente si era trovata in un posto dove tutto le sembrava noto e famigliare, anche se era la prima volta che ci metteva piede. E quei resti imponenti, quelle pietre millenarie… tutto le parlava e la chiamava a sé: una specie di vocazione cui non voleva sottrarsi! E infatti non lo aveva fatto, anzi! Studiare archeologia era ogni volta come un viaggio meraviglioso, nello spazio e nel tempo.

Ludovica Mastrangeli, per gli amici Ludy. Un curriculum di tutto rispetto: sempre la prima della classe. Una vita di sincera passione per lo studio, per l’arte e per i viaggi naturalmente! La madre l’aveva più volte redarguita: “Ludovica, tu hai tante capacità: studia qualcosa che ti dia un lavoro sicuro e ben retribuito. Lascia perdere i sogni che non danno da mangiare. Sai quanti sacrifici facciamo tuo padre e io per farti studiare. Pensaci!”.

E lei si era sempre comportata da figlia modello, ma all’archeologia no, non era disposta a rinunciare. Così, nonostante le perplessità materne, ma con la discreta complicità del padre, suo alleato da sempre, aveva scelto quel percorso. I risultati non tardarono ad arrivare e lei si fece subito notare tra compagni e docenti.

Giunse la laurea, seguita da una specializzazione. Sempre lavorando per mantenersi, naturalmente. Fino a che si trovò da sola; i suoi genitori erano volati in cielo e lei, figlia unica, doveva badare a se stessa. Per un paio d’anni era riuscita a sbarcare il lunario lavorando a progetto, oppure nelle cooperative di scavi archeologici, ma era dura e la paga bassa.

“Niente, non ci sto dentro Chiara. Devo per forza cercare qualcos’altro…” disse un giorno alla fidata Chiara davanti a un cappuccino. “Ho provato anche ad arrotondare con le ripetizioni di greco e latino ma faccio fatica a incastrarle col lavoro in cantiere. Certo, dico ai ragazzi di venire nel week-end ma… non ho più una vita mia, Chiara! Sono stanca… e mi sento sola!”. Così le confidò un pomeriggio, lasciando finalmente che la sua corazza si sgretolasse e riuscendo a buttar fuori tutta la delusione che aveva dentro.

“Forza Ludy! Sei una ragazza sveglia! Lascia perdere le albe gelide con le ginocchia nel fango, dai! Ti aiuto io: domani vengo da te, mi prepari quelle tue super lasagne e ci mettiamo insieme a cercare le offerte di lavoro!”.

E così fecero. “Ma Chiara… cercano solo impiegate, segretarie e ragioniere! Non è il mio mestiere… e poi mi annoierei a morte!”. “Dai Ludy, non abbatterti! Magari poi ti piace, ti convince… non partire prevenuta! In più parli correntemente tre lingue e non è da tutti!”.

Iniziò così il valzer dei colloqui: a molti Ludy piaceva, ma era lei a non essere convinta. Prendeva tempo con la scusa di riflettere, ma la realtà era che non ne voleva sapere. Le finanze iniziavano a scarseggiare e così decise che si sarebbe presentata per un posto di addetta alla reception in un hotel del centro dove la sua padronanza linguistica, il buon livello culturale e i bei modi erano perfetti per stare a contatto col pubblico.

Tutto pareva andare per il meglio: l’ambiente era piacevole e raffinato, le colleghe simpatiche e il direttore molto gentile. Oltretutto interessato al suo percorso di studi tanto che le chiese di aiutarlo a comporre delle proposte di scoperta della città e dei dintorni. La sua conoscenza delle lingue, poi, si rivelò imprescindibile.

Trascorsero sei mesi e Ludy si sentiva a suo agio. Era benvoluta e stimata. Però invidiava quei clienti che arrivavano da lontano; avrebbe voluto essere come loro: libera e in viaggio! Nel tragitto che quotidianamente faceva da casa all’hotel, passava davanti alla stazione e immancabilmente affioravano i ricordi. Quella stazione l’aveva vista bambina, ragazza, studentessa… Quei binari avevano accompagnato le sue scoperte, i suoi studi; perfino i primi amori erano nati lì!

Ogni volta rallentava davanti alla stazione, come se una forza misteriosa la chiamasse attirandola a sé. Se avesse seguito l’istinto, sarebbe senz’altro partita ma non era da lei. La sindrome della figlia modello e della studentessa inappuntabile le impedivano di compiere simili colpi di testa. Non poteva certo lasciare il lavoro così, su due piedi! Non poteva certo deludere il direttore o i colleghi… no, no! Sarebbe arrivata un’occasione, prima o poi. Prima o poi, forse, si sarebbe sentita di nuovo felice.

Felice come in quella campagna di scavo in Sicilia, o come quella in Tunisia; felice come durante il soggiorno di studi in Grecia, o come per la sua prima pubblicazione scientifica.

“Beh, adesso basta col passato!”, si disse, “Basta nostalgie: si guarda avanti! Io sono Ludovica Mastrangeli e devo sempre dare il meglio di me!”.

“Mi scusi, sto cercando piazza Leoni… mi può aiutare per favore?”. Ludy si girò di scatto; per l’ennesima volta si era imbambolata perdendosi nei suoi pensieri e chissà quante volte il semaforo era diventato verde, giallo e rosso! Meno male che non era al volante!

“Oh, sì certo… piazza Leoni dice? Sì, allora: 200 metri dritto poi gira a destra e… ma anch’io sto andando lì, se vuole venga con me!”. “Oh grazie, molto gentile. Mi chiamo Antoine, arrivo da Lione. “Ma che meraviglia!”, lo interruppe subito Ludy come se si fosse improvvisamente svegliata, “quindi sei francese? Io adoro la Francia! La conosco molto bene”, cinguettò in un fluente francese che non usava da tempo. “Complimenti! Vorrei parlare io l’italiano così!”, si complimentò Antoine.

E tra una chiacchiera e l’altra, Ludy e Antoine raggiunsero piazza Leoni. “Eccoci…”, disse Ludy con malcelato disappunto per non volersi separare da questo ragazzo così interessante. “Certo, è proprio questo il mio hotel” le fece eco Antoine indicandole l’albergo. Ludy restò senza parole: Antoine soggiornava proprio nel posto in cui lei lavorava! “No, non posso crederci! Sai che io lavoro qui? Sono alla reception! Sì, insomma, per qualsiasi cosa, ecco… mi trovi qui!” spiegò Ludy tra l’emozione e l’imbarazzo del dover reprimere l’agitazione. Si sentiva quasi sciocca, una bambina davanti al regalo che aspettava da tanto.

“Mais c’est fantastique! Allora potrai farmi da guida per scoprire la tua meravigliosa città!”.

Antoine avrebbe dovuto fermarsi solo un week-end, ma da tre i giorni divennero sette, e poi addirittura dieci! Per fortuna era bassa stagione e non c’erano problemi con le camere.

Quella che era nata come un’istintiva simpatia reciproca, sembrava trasformarsi in qualcosa di più. Ogni occasione era perfetta per raccontarsi e confidarsi. Antoine aveva un paio d’anni in meno di Ludy; era laureato in storia dell’arte, lavorava in una galleria di Lione, ma aveva voluto intraprendere questo tour culturale dell’Italia sulle orme di Goethe e nel ricordo di sua nonna Amélie. “Adoravo mia nonna: lei aveva origini siciliane, sai? L’anno scorso è mancata e mi ha lasciato un’inaspettata eredità. Così, visto che la galleria ha temporaneamente chiuso, ho deciso di regalarmi questa avventura. Ed è bellissimo!”.

“Caspita, e dove sei stato finora?” gli chiese curiosa.

“Guarda, mosso dalla voglia di Sud ho fatto una prima tratta in treno da Lione ad Avignone; poi ho esplorato quelle splendide regioni spostandomi con gli autobus, in bicicletta o a piedi. Ho una passione per quei posti! Poi mi sono spostato su Nîmes e giù nella selvaggia Camargue. Infine ho raggiunto il confine a Ventimiglia: da lì sono salito alla volta della Valle delle Meraviglie lungo la storica Via del Sale. Guarda, il borgo di Saorge, una scoperta! Poi la Valle delle Meraviglie e…

“Oh sì, la conosco sai? Ho fatto dei trekking meravigliosi in quelle vallate dall’atmosfera lunare… le incisioni sono incredibili!” lo interruppe Ludy.

“Già… una vera magia! E poi dal colle di Tenda sono sceso in Italia ed eccomi qui!”.

I punti in comune tra i due erano infiniti e il fatto che Antoine dovesse partire lasciava Ludy in un profondo sconforto. Non gli aveva confessato nulla dei sentimenti che provava: temeva troppo una reazione contraria. Piuttosto avrebbe vissuto nel sogno di un sentimento bruciante ma impossibile. Sentiva, però, che difficilmente avrebbe incontrato un altro come lui.

E fu così che giunse il giorno della partenza. Antoine, visibilmente giù di morale, rifiutò la colazione e si diresse alla reception per saldare il conto. Ludy condivideva il suo stato d’animo e le colleghe avevano perfettamente capito la ragione.

“Bene, Ludovica, il mio viaggio mi chiama! Sono stato benissimo qui, grazie a te…” le sussurrò Antoine fissandola negli occhi. Era chiaro che entrambi avrebbero voluto abbracciarsi, baciarsi e scappare via insieme. Ma non fu così.

“Fai buon viaggio, Antoine. Ci sentiamo, ok? Scrivimi e, se puoi, ogni tanto mandami qualche foto, se ti va…” disse Ludy con un filo di voce.

“Oui, certainement…”. Antoine prese il suo bagaglio e uscì. La porta automatica dell’albergo si chiuse impietosa alle sue spalle. Ludy lo fissò fino a che scomparve dietro l’angolo del porticato.

Se ne stava lì, in silenzio, fingendo di controllare le prenotazioni. Ma il suo viso tradiva la tempesta che aveva dentro. Le mani tremavano leggermente e le lenti appannate degli occhiali erano il segno di un pianto difficile da contenere. Ludy guardava freneticamente l’orologio, minuto dopo minuto. Sapeva che il treno di Antoine sarebbe partito alle 10,55.

10,32; 10,38 … All’improvviso si alzò. “Scusatemi! E chiedete scusa anche al direttore!”. Prese la borsa e si lanciò fuori dalla porta correndo a perdifiato verso la stazione.

“No no, non partire, ti prego, non partire!” pensava ad alta voce divorata dall’ansia. Il cuore le batteva fino a scoppiare. Finalmente giunse in stazione: binario 2. “No! Anche il sottopassaggio!”. Ludy si lanciò giù per le scale.

10,52 “Eccomi, eccomi…dove sei?”. Ludy si guardava intorno cercando ovunque un indizio del suo Antoine.

10,53 “Oddio, ma dove sei?”. La voce metallica avvisò che il Frecciarossa stava per partire.

Ludy cominciò a correre lungo il binario gridando: “Antoine, Antoine! Dove sei?”. Ma niente.

10,55: il fischio inesorabile segnava la partenza del treno. “L’ho perso, è partito!

Arrabbiata con se stessa e dandosi dell’idiota, Ludy fissava il binario ormai vuoto. “E adesso? Cosa faccio? Non posso tornare in albergo, che figura! Cosa dico? Meglio tornare a casa, devo stare da sola e calmarmi”, si disse sconfortata.

Camminava lentamente, sospesa in una specie di bolla, come se non ci fosse nulla intorno a lei; i volti sfocati, i rumori lontani e ovattati, finché un trillo la destò. Ci mise un attimo a rendersi conto che si trattava di un messaggio. Prese il cellulare quasi controvoglia, ma… “Oh mio Dio! Non posso crederci!”.

“Ludy, non ce l’ho fatta. Non potevo partire. Sono sceso alla prima fermata. Resto qui alla stazione: raggiungimi, ti prego. Vieni con me!”.

Seduta sul primo treno disponibile, Ludy guardava fuori dal finestrino: lo scorrere del paesaggio si potava via la vecchia Ludovica per lasciare spazio a una nuova Ludì (con l’accento sulla i, alla francese). Scrisse un messaggio: “Chiara, finalmente sono partita! Mi aspetta uno splendido viaggio ad alta felicità!”.

Stella Bertarione

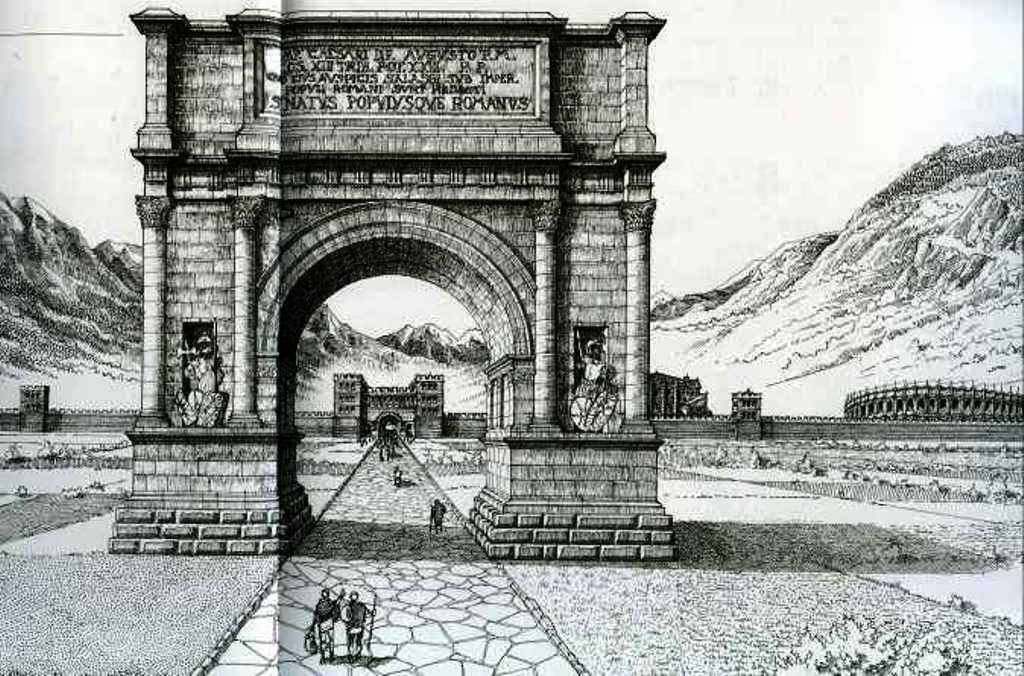

Arco d’Augusto di Aosta. Storia di una bellezza senza tempo!

Ed eccolo lì, sempre al centro dell’attenzione anche quando si “rifà il look”! L’Arco d’Augusto tutto “impacchettato” si sta preparando ad accogliere in forma smagliante le celebrazioni che, nel 2025, festeggeranno i 2050 anni di Augusta Praetoria!

L’Arco onorario dedicato all’imperatore che fondò Aosta è un monumento grandioso, un’icona della città, il miglior biglietto da visita per chi si accinge a varcarne le mura, oggi come 2050 anni fa!

(Ringrazio per la foto la dott.ssa Alessandra Armirotti)

In questi giorni sono state organizzate delle visite straordinarie al cantiere di restauro che, come c’era da immaginarsi, hanno registrato subito il tutto esaurito! In attesa delle prossime visite primaverili, cerchiamo di scoprire insieme qualcosina in più …

UN ARCO DI BUON AUSPICIO!

Gennaio. Primo mese dell’anno. Mese del passaggio da una realtà, ormai vecchia e consunta, ad un’altra tutta da vivere. Giano, dio dal doppio volto che sa guardare il vecchio e contemporaneamente scrutare il nuovo. E infine l’arco, simbolo del transito, monumento emblematico di ogni passaggio importante degno di essere ricordato e trasmesso ai posteri.

Siamo ad #Aosta, città figlia dell’auctoritas (oggi mi diverto con le etimologie!!) del princeps Ottaviano Augusto (di cui in quest’ultimo mese abbiamo già discusso a lungo). Una città ideale. Una città urbanisticamente perfetta. Una città cui si accedeva da quattro solenni porte collocate ai quattro punti cardinali e anticipata da un monumento assolutamente imponente e “parlante”: l’Arco.

L’ARCO E I SUOI PERCHE’

Intanto, perché fu costruito proprio sul lato orientale e non altrove? Perché da questa direzione proveniva la #ViadelleGallie dalla penisola italica e, idealmente, da Roma. L’accesso principale in città avveniva da qui, da est; e non è un caso che sempre sul lato est delle mura sorga la spettacolare Porta Praetoria, ossia la principale delle quattro porte urbiche della colonia!

La storia degli archi nasce con i successi militari. All’epoca repubblicana di Roma gli archi venivano indicati, anche epigraficamente, come fornix (letteralmente “struttura voltata”). Alla fine della Repubblica gli si affianca il nome ianus (porta) per poi progressivamente lasciare il posto ad arcus. E’ la lingua che cambia al mutare della società, degli usi e delle idee. Quello augustano tornerà ad essere indicato come fornix nel XII secolo!

Diciamo che, rispetto a ianus, arcus porta con sé una concezione urbanistica di rappresentanza prima sconosciuta. Dicevamo, infatti, che la tipologia degli archi nasce in ambito trionfale militare: i comandanti vittoriosi insigniti dell’onore del trionfo, si guadagnavano il diritto di sfilare sotto simili passaggi “d’onore” fortemente influenzati dagli esemplari analoghi di ambiente ellenistico (l’Asia Minore attuale, per intenderci). Tuttavia poco resta e poco si sa con certezza degli archi fino a prima di Augusto. Con lui questi monumenti entrano a pieno titolo nei “corredi” architettonico-urbanistici delle città, sia come accessori delle mura cittadine, sia come elementi autonomi, tanto all’esterno del centro cittadino quanto, come spesso accade, in area forense.

Ma torniamo ad Aosta. Arrivando dunque da Corso Ivrea, superato il bel ponte in pietra romano sull’antico alveo del Buthier, ci troviamo di fronte la mole massiccia di questo grandioso arco onorario dedicato a colui che sconfisse i Salassi e fondò la colonia di Augusta Praetoria: Augusto, nipote adottivo di Giulio Cesare e “primo imperatore”. Un passaggio importante, quello (tanto ambito e combattuto) verso le Alpi e verso le Gallie!

UNA MASSICCIA ELEGANZA

Alto 17 metri (sebbene oggi privo dell’attico, cioè la parte sommitale dove in origine figurava l’iscrizione), presenta al centro un unico fornice a tutto sesto ampio 28 piedi romani (poco più di 8 metri). Le sue forme massicce e sobrie si inseriscono in un’epoca in cui le tradizioni stilistiche repubblicane stavano progressivamente lasciando il posto al classicismo di impronta augustea. Costruito interamente in grossi blocchi di puddinga locale, a guardarlo con più attenzione si possono notare dei dettagli capaci di conferirgli comunque eleganza, raffinatezza e, per certi versi, una sottile leggiadria.

L’Arco troneggia in mezzo al traffico cittadino in tutta la sua severa imponenza, ma i suoi enormi blocchi di pietra custodiscono alcune “chicche” meno evidenti, sconosciute ai più, che dopo l’intervento di restauro torneranno a essere visibili e apprezzabili.

Innanzitutto le semicolonne di ordine corinzio, con le loro ricce foglie di acanto, i viticci elicoidali, i petali e le volute sporgenti, sanno ingentilire (e vivacizzare) la severità dell’insieme. Le stesse modanature che profilano la cornice dell’arcata presentano decorazioni “a gocce” minute e graziose. All’interno del fornice, su entrambi i lati, piccoli pilastri sporgenti con capitelli sempre di tipo corinzio (sebbene più sobri) delimitano dei pannelli al cui interno potremmo immaginarci la presenza di scene a rilievo o ulteriori iscrizioni su tavole di marmo o di bronzo.

Al livello superiore poggia sulle semicolonne un essenziale fregio di ordine dorico scandito in triglifi con sottostante decorazione a gocce e metope lisce. Quasi fosse un antico tempio classico, qui l’arco si veste di un’arcana sacralità.

E già queste due prime considerazioni ci portano a riflettere sulla miscellanea di stili presenti su questo insigne monumento. Respiri di Grecia, di quella grande cultura ellenica che così profondamente aveva imbevuto l’intero mare nostrum e che si riproponeva di volta in volta rivisitata e metabolizzata a seconda dei differenti filtri socio-culturali.

CLASSICO, ELLENISTICO, ROMANO

Sempre all’esterno i due prospetti presentano, ai lati del fornice, due nicchie oggi vuote, ma che in origine, dovevano ospitare statue. Si pensa a possibili trofei (mucchi di armi nemiche raffigurati o in pietra o in bronzo), oppure a statue di Augusto e Cesare, oppure ancora a gruppi statuari raffiguranti i Salassi sconfitti. Per quest’ultima ipotesi si pensi, ad esempio, ai gruppi ad altorilievo di Galli sconfitti presenti sull’arco di Saint-Rhémy-de-Provence, nel sud della Francia.

Ma continuiamo il nostro giro passeggiando idealmente intorno all’arco col naso all’insù. Osserviamo con attenzione la superficie aggettante del cornicione. Seppure in gran parte restaurato, sussistono ancora dei brani di grande poesia ed interesse. File parallele di piccole gocce circolari si alternano a losanghe allungate con rosetta centrale. In corrispondenza, poi, dell’angolo di nord-ovest, si può notare una ricercata decorazione a palmetta (o anthemion). Un chiaro tributo a quell’arte ellenistica che riuscì a valicare gli stretti confini della pòlis per diventare l’arte di una più vasta comunità socio-culturale, di una vera koiné capace di riconoscersi in un globale linguaggio mediterraneo ed orientale. Augusto voleva rifarsi a quel linguaggio e farlo proprio; con lui Roma sarebbe diventava il nuovo centro di una nuova koiné. L’architettura romana avrebbe dunque ripreso il meglio di quanto l’aveva preceduta, l’avrebbe fuso e ne avrebbe ricavato qualcosa di innovativo ma riconoscibile e in grado di parlare la lingua del potere.

Ci manca l’attico dicevamo. Ossia tutta la parte superiore che avrebbe ancor più enfatizzato la monumentalità complessiva e sulla quale trovava posto l’iscrizione dedicatoria ad Augusto. Alcune grandi lettere in bronzo dorato, alte circa 28 cm, furono ritrovate in occasione di alcuni sondaggi archeologici effettuati ai piedi dell’arco ad inizio Novecento e sono tuttora conservate al #MAR di Aosta. E non dimentichiamo che, molto probabilmente, anche sopra l’attico dovevano esserci statue; o una quadriga o delle Vittorie alate.

UN ARCO EMBLEMATICO

Ma la storia dell’arco è ancora molto lunga. Dalle scorribande barbariche in poi, l’arco sopravvisse a secoli di rovina e distruzioni. Le sue decorazioni, le sue statue, sparirono, razziate, fuse, depredate. Nel Medioevo divenne una sorta di residenza fortificata, ospitò una postazione di balestrieri per poi diventare simbolo della devozione popolare dove recarsi a pregare il Santo Volto per scongiurare le terribili e (ahimé) frequenti esondazioni dell’indomabile torrente Buthier. Il suo fornice venne quasi “esorcizzato”, o meglio, cristianizzato con l’inserimento a più riprese di immagini sacre e crocifissi lignei. L’attuale è una copia di quello lì posizionato nel 1449 dopo una delle tante alluvioni.

All’inizio del XVI secolo l’illuminato priore Giorgio di Challant decise di salvarlo dalla rovina e di farvi costruire addirittura una cappella; ma tale progetto non vide mai la luce. Pochi anni dopo Giorgio di Challant morì.

Con il Seicento le pessime condizioni in cui l’arco versava spinsero il Conseil des Commis (l’organo di governo”ristretto” nato nel 1536) a riflettere circa l’eventualità di costruire un tetto sopra le nude creste di muro dell’arco, vittime delle intemperie, della vegetazione e delle infiltrazioni. Ma si dovette attendere il 1716 per provi mano concretamente. In pochi mesi l’arco era stato restaurato e consolidato, sebbene in una maniera che oggi condanneremmo senz’altro!

Nel 1804 si pensò persino di erigere al di sopra dell’arco un trofeo dedicato al passaggio di Napoleone, cosa che fortunatamente non venne fatta!

Col tempo l’arco si trovò nuovamente in una deplorevole situazione di abbandono e trascuratezza. Negli anni ai suoi piedi erano andate accumulandosi macerie su macerie. Fu lo scrittore francese Stendhal (al secolo Marie-Henry Beyle) a lasciarne invece parole di vivo entusiasmo:

” J’étais si heureux en contemplant ces beaux paysages et l’arc de triomphe d’Aoste, que je n’avais qu’un vœu à former, c’était que cette vie durât toujours“.

Nonostante i reboanti e lusinghieri versi del poeta Giosué Carducci nella sua ode “Piemonte” del 1890:

“La vecchia Aosta di cesaree mura ammantellata, che nel varco alpino eleva sopra i barbari manieri l’arco di Augusto“.

fu solo nel 1912 che, sotto la direzione di Ernesto Schiaparelli, allora sovraintendente alle Antichità di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, nonché esimio egittologo, l’arco fu finalmente sottoposto ad un intervento di pulitura, consolidamento e rifacimento del tetto i cui risultati sono apprezzabili tuttora. Al cantiere, durato appena 2 anni, giunse in visita persino la regina Margherita nel 1913.

L’arco di Augusto. Il simbolo di Aosta, città dalla storia bimillenaria, ma non solo. Potremmo dire il simbolo di una regione, da sempre terra di transiti e passaggi, strategica cerniera alpina tra Nord Europa e Mediterraneo. Un volto che guarda alle terre d’Oltralpe ed un altro girato al mondo padano e italico.

Stella

Ottavia, una donna speciale

Era bella Ottavia, molto. Così somigliante a quel minuto fratellino di 6 anni più piccolo che sarebbe diventato il primo imperatore di Roma!

Gli stessi lineamenti delicati ed eleganti, una fragilità estetica quasi provvidenziale nel celare l’ambizione di lui e la forza d’animo di lei. Il raffronto tra i loro ritratti è tutt’oggi impressionante.

Una sorella maggiore, un punto di riferimento: solida e incrollabile, Ottavia attraverserà le prove della vita sempre accanto al fratello. Ad appena 15 anni, si trovò presto coinvolta negli intricati giochi di potere di Roma, sposando Gaio Claudio Marcello Minore, console nel 50 a.C., e membro della nobile gens patrizia dei Claudii. Un matrimonio che legò Ottavia a una delle famiglie più rispettate e in vista della città, ma che la collocò anche al centro delle tensioni politiche che avvolgevano la Tarda Repubblica.

Moglie di Claudio Marcello, Ottavia attraversò indenne le guerre civili; la sua vita, di fatto, non era stata molto diversa da quella delle donne patrizie della sua epoca. Ma questa tranquillità era destinata a infrangersi molto presto: nel 40 a.C. l’amato marito muore, lasciandola con due figlie e un terzo in arrivo: Claudia Marcella Maggiore, Claudia Marcella Minore e Marco Claudio Marcello,

Destino volle che proprio quello stesso anno resta vedovo anche un altro personaggio “ingombrante”, il triumviro Marco Antonio!

All’epoca era già forte la tensione tra costui, che di Cesare, oltre a essere lontano parente per via materna, si riteneva l’erede politico, e Ottaviano, adottato per testamento dallo stesso Cesare. Ottaviano, quindi, decise di cercare un equilibrio con la tattica, vecchia quanto il mondo, dell’alleanza matrimoniale, facendo sposare Ottavia con Antonio, suo acerrimo rivale da sempre.

Ma c’era un problema: Ottavia era incinta del defunto marito e, per legge, non poteva risposarsi prima di un certo periodo. E’ qui che il futuro Augusto, fine stratega, mostrò per l’ennesima volta di essere davvero erede di Giulio Cesare: fece approvare in Senato una delega speciale per permettere a sua sorella e a Marco Antonio di sposarsi. Così fu.

Questo secondo matrimonio, nato dalle ceneri della guerra e della politica, sembrava destinato a unire due mondi. Ottavia divenne il cuore pulsante di una famiglia allargata, allevando non solo i figli avuti da Marcello ma anche quelli di Antonio, inclusi i due nati dalla loro unione, Antonia Maggiore e Antonia Minore. Ottavia, dunque, per volere del fratello e per il bene della famiglia, sposa Antonio. Peccato, però, che il novello sposo avesse già conosciuto l’affascinante Cleopatra,

con cui aveva già concepito due gemelli, Alessandro Elio e Cleopatra Selene, e per la quale aveva abbandonato la prima moglie, Fulvia. Quanto doveva essere diverso da lei, quel marito dall’aspetto erculeo e dai modi rozzi, avido e feroce.

Nonostante questo, e non sarà certo stato facile, Ottavia sa nascondere la delusione e l’amarezza prodigandosi nel risanare i rapporti tra l’adorato fratello e il nuovo marito, tanto che fu proprio grazie a lei che i due riuscirono a riappacificarsi nel 38 a.C., dopo la ribellione di Sesto Pompeo che mandò all’aria la progettata campagna di Antonio contro i Parti d’Oriente.

Ottavia ha altre due figlie da Marco Antonio, che si aggiungono ai tre avuti dal primo marito, Claudio Marcello, e a quelli che Antonio ha avuto da Fulvia. Tutto sembra comunque funzionare, almeno finché Antonio non si reca in Oriente. Da lì le cose precipitano, perché il richiamo di Cleopatra è troppo forte e gli dà anche l’occasione di emanciparsi dall’alleanza con Ottaviano e provocare un cambio di equilibri. La potente regina d’Egitto offre tentazioni cui Antonio non sa resistere, e così lascia Ottavia a Roma, simbolo di fedeltà e di dignità. ll legame tra i due si spezzò definitivamente nel 32 a.C., con l’invio della lettera di divorzio da parte di Antonio. Ma la guerra, intanto, è già iniziata. Furono anni dolorosi, eppure Ottavia offrì comunque una luce nel lacerante panorama della guerra civile. Dopo la sconfitta e il suicidio di Antonio e Cleopatra, Ottavia si fece carico anche dell’educazione dei loro tre figli.

È ormai nato quel che conosciamo come impero e di nuovo è Ottavia a fare la differenza per Ottaviano Augusto: il princeps adotta e nomina suo erede il nipote Marcello, figlio della sorella e del primo marito. È un ragazzo bello e di talento, come tutti quelli della gens Iulia, e così anche dannato, anzi, condannato da un fato avverso e nefasto. Muore, giovanissimo, in circostanze ambigue, che lasciano il sospetto di un avvelenamento a opera di qualcuno a cui quell’adozione dava fastidio. Si sussurra che quel qualcuno sia proprio Livia, la moglie di Augusto, decisa a vedere sul trono il proprio figlio di primo letto, Tiberio.

Fatto sta che solo in questo frangente, con la tragica e prematura morte di un figlio amatissimo, Ottavia cede. Quando sente i versi dedicati a Marcello dal poeta Virgilio, “Heu, miserande puer, si qua fata aspera rumpas, tu Marcellus eris. Manibus date lilia plenis…, sviene, crolla soggiogata da un dolore troppo grande. La perdita l’aveva sprofondata in un dolore così atroce, che non si tolse mai la veste del lutto, come scrive Virgilio, e a nessuno concesse mai di confortarla. Colei che fino ad allora era stata un faro nella travagliata situazione famigliare e politica, inizio a incupirsi e a spegnersi poco a poco.